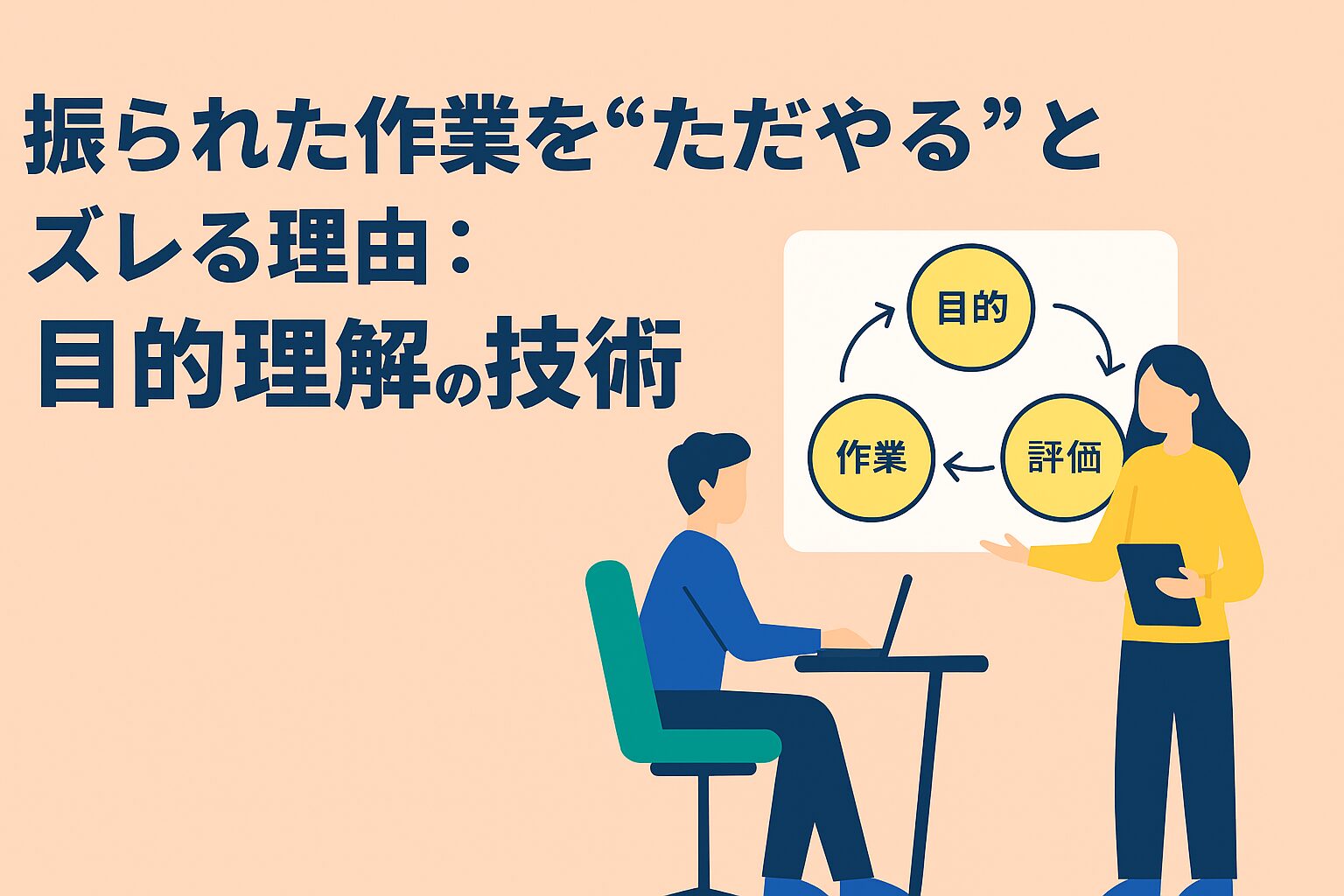

振られた作業を“ただやる”とズレる理由:目的理解の技術

目次

はじめに:目的を知らずに作業すると、なぜズレるのか

SI業界では「仕様通りに作ったのに、使われない」「レビューで“なんか違う”と言われる」ことが頻発します。 これは技術力の問題ではなく、目的を理解せずに作業していることが原因です。

本記事では、目的理解の重要性と、ユーザ・PJ内発注者と目的を“握る”技術、そして構造化して詰める技術について解説します。

よくある失敗例:「言われた通りに作ったのに不満を持たれる」

ある画面設計を依頼され、仕様通りに作ったにもかかわらず「業務に合ってない」と言われた。 実はその画面は、月次報告の精度向上という目的があり、入力ミス防止が本質的な課題だった。

しかし、背景を知らずにUIだけで判断した結果、目的に沿っていない設計になってしまった。 仕様は正しくても、目的に合っていなければ“ズレた成果物”になるのです。

目的を共通認識として握る技術:ユーザ・発注者との“目的明文化”のすすめ

目的を聞き出すことは当然ですが、それだけでは不十分。 プロジェクト成功のためには、目的を「共通認識として握る」「明文化する」ことが不可欠です。

🎯 なぜ“握る”ことが重要なのか?

- ユーザと開発側で「言葉の定義」が違う

- 発注者(PL・PM)と実作業者で「目的の粒度」がズレている

- 目的が明文化されていないと、設計・実装・レビューで判断基準がブレる

👥 対象はユーザだけではない:PJ内の発注者にも目的確認が必要

| 対象 | なぜ目的確認が必要か |

|---|---|

| ユーザ | 業務課題や期待値を明確にするため |

| PJ内発注者(PL・PM) | 作業指示の背景や判断基準を明確にするため |

📝 目的を握るための明文化テンプレート(例)

■この機能の目的:

業務Aにおける手作業の削減と、入力ミス防止■背景:

現在はExcelで管理しており、転記ミスが多発。月次報告に影響している。■成功の定義:

ユーザが迷わず入力でき、月次報告の精度が上がること

このように明文化することで、PJ関係者全員が同じ視点で設計・レビューできるようになります。

目的理解の構造:「目的→方針→ユースケース→業務フロー」の順で詰めていく

目的を握ったら、それを軸に構造化して詰めていくことで、仕様の精度が格段に上がります。

| 段階 | 内容 | 詰めるポイント |

|---|---|---|

| ① 目的 | なぜこのPJが必要か(業務課題・KPI) | 本質的な背景 |

| ② 方針 | どういう方向性で解決するか | 解決アプローチ |

| ③ ユースケース | 誰が・いつ・何をするか | 実利用の場面 |

| ④ 業務フロー | 業務の流れとシステムの関与 | 業務との整合性 |

この順序で詰めれば、ユーザが言語化していない部分まで拾えるようになります。 目的を握ったうえで構造化することで、PJ全体の整合性が保たれます。

目的理解がPJ全体に与える影響

| 領域 | 目的理解がある場合 | ない場合 |

|---|---|---|

| 要件定義 | 抜け漏れが減る | ユーザの言葉を鵜呑みにする |

| 設計 | 業務に沿った構造になる | UIや機能が独立してしまう |

| 実装 | 判断基準が明確 | 仕様変更に振り回される |

| ユーザ評価 | 背景まで汲んだ提案ができる | 「言われたことしかやってない」印象になる |

目的理解は、PJの精度・信頼性・評価すべてに影響します。

まとめ:目的を理解すれば、作業は“設計”になる

- 振られた作業を“ただやる”のではなく、“なぜやるか”から考える

- 目的は聞くだけでなく、握って明文化することが重要

- そのうえで、目的→方針→ユースケース→業務フローの順で構造化する

- 目的理解は、PJ成功だけでなく、あなた自身の評価にも直結する